|

垂死奴隸之再生: |

|

|

超越當世的成敗 |

-

余創豪

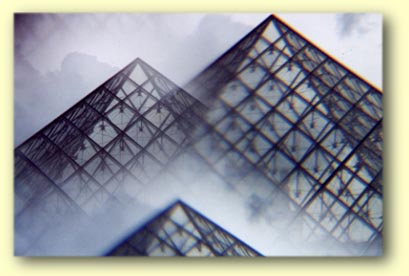

幾年前筆者有機會瀏覽法國羅浮宮,用「走馬看花」這詞語,恐怕還未足以描述當時浮光掠影的經驗,更加精確的形容詞應該是:「水過鴨背」。在有限時間之下,對許多藝術品只能夠驚鴻一瞥,我當然沒有細心閱讀藝術品的歷史。我祇是假設:能夠有資格進入羅浮宮的藏品,必定是當時公認的登峰造極之作。

米高安哲奴的兩座雕塑 ——【垂死的奴隸】(Dying slaves),指出了以上是錯誤的假設。

【垂死的奴隸】是一項龐大工程中的兩尊雕塑,一五一零年米高安哲奴接到天主教教宗朱利葉斯二世(Julius II)的委托,參與建造一座宏偉的墳塋,這墳墓將會座落在聖伯多祿廣場,全部竣工之後將會有四十件雕塑。被選中負責這項偉大工程的雕刻工作,真是藝術家夢寐以求的殊榮。

在墳塋建造工程初期,朱利葉斯二世並且委任米高安哲奴為西斯汀(Sistine)教堂的天花板繪畫,對米高安哲奴來說,這真箇是錦上添花。今天,幾乎所有評論家都讚揚西斯汀教堂天花板的繪畫是經世傑作,可是,當時教宗對繪畫不大滿意,米高安哲奴為自己辯護說:「我是雕刻家,不是畫家。」或許朱利葉斯二世改變了對米高安哲奴的評價,在加上其他原因,米高安哲奴逐漸地被削減經費,墳塋項目的範圍被迫逐漸縮小,米高安哲奴嘲諷這項工程變成了「墳塋的悲劇」。

一五一三年朱利葉斯二世逝世,繼任教皇多次修改墳塋項目的的合同,資助大幅減少,工程拉拉扯扯地拖延了幾十年,最後一五四五年草草收場。經過了歲月延擱、經費削減、失望惆悵以後,米高安哲奴放棄了許多原本用來裝飾墳墓的雕塑,包括【垂死的奴隸】。而且,兩座雕塑的當中一個有一條裂縫在面孔,這個缺點被認為是無可救藥。

但是,想不到這兩座被遺棄的雕塑,幾百年後竟然成為了羅浮宮鎮山之寶之一。我不禁想起聖經的兩句話:「匠人所棄的石頭,已成了房角的頭塊石頭。」

|

法國羅浮宮 |

其實,不為當世賞識的作品,在歷史中比比皆是。例如印象派油畫起初得到劣評如潮,攝影作品最初並不被承認為藝術,不過,至少印象派畫家和藝術攝影師對自己的作品有信心。【垂死的奴隸】跟以上兩者的不同之處,是甚至連原創人自己亦放棄了這兩尊雕塑。猶記得一位團契導師這樣說:「人家認為你失敗,這並不打緊。但是,若你認為自己失敗,那才是真正的失敗。」

我覺得應該要這樣修改那位團契導師的說話:「即使你認為自己已經失敗,這並不打緊。只要人家認為你沒有失敗,你仍然有成功的可能。」除了米高安哲奴的【垂死的奴隸】,德國科學家他拿(Georg Wilhelm Steller)的故事亦可以引証這幾句話,十八世紀時,俄羅斯派遣丹麥航海家白令(Bering)遠赴位於今天西伯利亞和阿拉斯加之間的北太平洋探險,他拿是隨團科學家,可是,俄羅斯船員經常漠視、侮辱這位外籍隊員,他拿以專業科學知識,提出規劃航道的意見,但是沒有任何人理會他,他拿亦收集了許多關於海豹、海象等生物的資料,無奈俄羅斯只重視探索新地方的經濟效益、而不是科學知識,最後船艦遇險,他們能夠活著回去的機會十分渺茫。他拿把自己的手稿擱置一邊,以為自己所有努力都會付諸東流。雖然最終他平安返回俄羅斯,但他的科學著作彷彿已經被遺忘。他拿身故之後,終於有人為他出版書籍,這些珍貴資料後來成為科克船長(Captain Cook)探險北太平洋的重要參考項目。

他拿的例子也許有點極端,畢竟遠赴地極的探險家祇是少數人,但世界上有許多畫家、雕塑家、作家,大部分時候,藝術家都不會認為自己失敗,但總有時候,他們會對自己其中一些作品缺乏信心。香港女作家鍾曉陽在十七多歲時寫下了經典小說【停車暫借問】,她將稿件寄給出版社之後,心中躊躇不安,因為她覺得作品還未成熟,她幾乎想通知出版社退回原稿。作品面世之後,這一部連作者自己也沒有信心的小說,竟然在文壇上一炮而紅。

再回頭說【垂死的奴隸】,有趣的是,這兩座雕塑的主題,彷彿是他們自己命運的寫照,評論家說:「他們象徵人類靈魂被監禁在身體。」在捆鎖為奴中,彷彿他們期待著自由。在垂死之際,他們一生的期盼似乎將要落空,然而,【垂死的奴隸】卻沒有露出垂死掙扎的痛苦表情,相反,他們好像是安詳地睡著了一樣,即使在沉睡中,好像他們知道總有一天會甦醒。一五四五年【垂死的奴隸】被丟棄之後,表面看來一切已經塵埃落定,但誰料到,新生命竟然在死亡之後呢?

2007.3.21

Navigation

Essay Menu

|

Main menu

|