| ������L�������ڭ̡H |

|

�F��ھ��P�¦�E�����ϫ� |

|

�E�л� |

�u�]���L�̼���ۥѡv

�����`�Τj��w�g�ЮJ���w�A�����ɥN�N�|�����A�L�h�K�~�ӡA����������ƨ�����A�Ҧp�b�u�E�@�@�v����A�����V�����������������|����ŧ���ɳo�˻��G�u������L�̼���ڭ̡H�]���L�̼���ۥѡC�v�o��y�ܥO�����������ڤ����A����̻{�������N���D�L��²�ơA�����F����F���L�h���F�F�������~�C

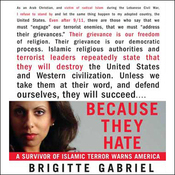

�����O�t�۪����ͥX�@���I�a�l�̡A���쪺�O�A�@�촿�g�����Ԥ��M���ƥD�q�R�ݪ����ڹ�k�@�a�A�o���F�X�P�����������[�I�A�o�N�O�i�]���L�̼���j�@�Ѫ��@�̥[栢�C�]Brigitte

Gabriel�^�C�[栢�C�O���ڹ����{�A�C�֦~�ɴ��b���ڹ����{�P�촵���Ю{���Ԥ��L�A��Ӳ��������C�o���Ȯ�a�٩I���Ƥ��l�B�ڰǴ��Z���L�B�p���L���ݥD�q�̬��u�촵���k�贵�D�q���l�v�A�o���G�u������L�̼���ڭ̡H�]���L�̼���h���ƩM�ۥѡA�L�̧Ʊ���@�ɥu���@���n���C�v�o�g�峹�ä��O�n�������G�@�A�[栢�C���[�I�祼�����勵�T�A���L�צp��A�[栢�C���˨��g�����ϫ�A�ȱo�ڭ̩C�Z�Ө��C

�����O�t�۪����ͥX�@���I�a�l�̡A���쪺�O�A�@�촿�g�����Ԥ��M���ƥD�q�R�ݪ����ڹ�k�@�a�A�o���F�X�P�����������[�I�A�o�N�O�i�]���L�̼���j�@�Ѫ��@�̥[栢�C�]Brigitte

Gabriel�^�C�[栢�C�O���ڹ����{�A�C�֦~�ɴ��b���ڹ����{�P�촵���Ю{���Ԥ��L�A��Ӳ��������C�o���Ȯ�a�٩I���Ƥ��l�B�ڰǴ��Z���L�B�p���L���ݥD�q�̬��u�촵���k�贵�D�q���l�v�A�o���G�u������L�̼���ڭ̡H�]���L�̼���h���ƩM�ۥѡA�L�̧Ʊ���@�ɥu���@���n���C�v�o�g�峹�ä��O�n�������G�@�A�[栢�C���[�I�祼�����勵�T�A���L�צp��A�[栢�C���˨��g�����ϫ�A�ȱo�ڭ̩C�Z�Ө��C

�u�]���ڭ̬O���H�̡v

�[栢�C�b�Ѥ����z�F���ڹ���v�A�P�Φۤv���Ӥѯu�L�������~�ͬ��A��ˤ@�]�����ܦ��F�a���ȵ{�C�@���j�Ԥ��e�A���ڹ��ݩ�g�ը�k�ϰҫҰꪺ��g�A�g�ը�Աѫ�A���ڹ�Ѫk�걵�ޡA�G���j���z�o����A�k�ꨳ�t�_���A�@�E�|�T�~���ڹ�ť��W�ߡA���ڹ�H�f�D�n�Ѱ���{�P�p���L�զ��A�@�E�|�T�~����ij�W�w�G�`�ΥѰ���{����A�`�z�h�O�p���L�A�G�Ԥ��ᾤ�ڹ�g�٨��t�o�i�A�]����Ȧ�~���k�A�ҥH���u�F���h�v�����A�A�ѩ�ȹC�~��Q���o�F�A�G����٬��u�F��ھ��v�C�[栢�C������{�`�δx�v���ɭԡA�v�Цh���ƨ���L���A�ݥB�o�X�ͩ�p�d���a�A�Ҧ��o�����~�b�M�Ӫ��|�B�c�a�g�٤U�L�C

���ڹ�H�ä��ݩ���ԧB�ڸǡA���b��ƩM�y���W�h�O���ԧB�A�@�E�|�K�~���ڹ�ѥ[�F��ϥH��C�Ԫ��A���ԧB�p���ԱѤ���A���ڹব�e�F�j���Q�U�ڰǴ��Z�H�C�ĤG���ڰǴ��Z������h�X�{�b�@�E���C�~����Ԫ�����A�ĤT���O�@�E�C�s�~�����X�v�ڰǴ��Z�H�C���ڹॻ�g���p���L�X�Ͳv�����{���A�A�[�W�T��������A���ڹ�H�f���c�v���V�촵���ɱסC

�ڰǴ��Z�H�i�J�F���ڹध��A�èS�����u�V���ڹ�F���ӿժ���ij�A���M�t�ܦ��u�ꤤ����v�A�ڰǴ��Z�H�P���ڹ�ϰ���{���촵�����L�B�H�^���|�D�q�����������p���A�ڰǴ��Z�H�P�촵�����L�b���|�S�]�߸��ٺI�d�����A�o�{���W���ȬO����{�K����ŽסA�Y�ϨS���}���W����{�A��Q�j�[�M�ѱ��A�Q�ϸѪ����鴲���b���ǡC�@�E�C���~�T��X�W�����������j��b�@�ұа�i��j�O���A�̫����{�P�p���L�z�o�������ԡA���ܤ@�E�E�s�~�ԨƤ~�ŧi�����C

�b���Ԯɴ��@�ӹ��R���ߤW�A�[栢�C�b��������o�ΡA��M�������n�����A���u�n���y�P�B�븨�b�L�̪��Τl�A��өФl���ܦ��@�������A�[栢�C�P�������ܦ���H�A���[栢�C���˶ճ��Y���A���u�H�������a���J�F�o������A�[栢�C���������W�N�L�e����|�A���ɪ��깼�F�A��|�S���������¾K�ġA��ͦb�[栢�C���M�����A�U���o���X�H���A�b���h�W���[栢�C�n�R�O�ܦa�ݡG�u��N�٦��h�[�H�v��ͦ^���G�u�٦��Q�����C�v�o���צܤ֭��ƤF�����A��̫�o�w�g���h�O�ɡA�s�s�h����O�]�S���C��ӵ��ꯥ�u�O�ѥ촵�����L���L�Ӫ��A�[栢�C�ݦo�����G�u������L�̼���ڭ̡H�v�o�����d�h�a�^���G�u�]���ڭ̬O����{�A�]���ڭ̬O���H�̡]infidels�^�C�v

�F��ھ��ܦ��H���a��

��ӥH��C�P�ԧQ�Ȭ��~���J���ڹऺ�ԡA�H��C�O���F�а��ڰǴ��Z�ѩ��´�A�ԧQ�ȫh�O���F����ڸѡC���@���[栢�C�����˦b�Ԥ��U���F���ˡA�b���ڹ�S���ͦs�Ʊ�A��O�[栢�C�N���˰e��H��C����|�A���G�o���˦��ذk�͡C�b��|�����U���U�˪��˪̡A�]�A�F�S�ӤH�B�ڰǴ��Z�H�B���ڹ����{�B���ڹ�p���L�C�[栢�C�ظ@�@�W�ڰǴ��Z�˪̹���U�L���H��C���@�H�����G�u�ڧƱ�A�̥������h�A�ڼ���A�̡C�v���ɥ[栢�C�P��_��A�o���G�u�@�ӳs�ϩR���H�]���|�P�E���H�A�O�S���F��I�v

�q�L�H��C�o���צ�ƪ���a�A�[栢�C�}�l�����Ʋ��ͦn�_�A�۹蠟�U�A�o���`�����ԧB����ȳ������ڹ���F��P�A�]���b���ԧB��Ʃ��U�A�k�ʨS���a��C�o���X�G�촵���k���M�O�d�ۡu�a�A���H�v�]honor killing�^���DzΡA�k�ʭY�Q�o�{���s��A���ޤ��O���ƤH�����]�Ҧp�Q�j���^�A�������v�N�����䪺�k�l�����A�ت��O�O�s�a�ڪ��u�a�A�v�A���dzQ�������s���k�H���{�ۨ�ӿ�ܡG�I�t�ۮ��d�Q�ۤv�H�����B�Ϊ̦����۱������u�ȱ����ĤH�A�\�h�ڰǴ��Z���k�L�`�a��ܫ�̡C�[栢�C����a���G�u�Y�ϬO�Ǻ��ҡA�]���|�X�ϰ��k�@�۱������u�ȡC�v

�[栢�C�I�h�a���G�u�b�T�������餤�A�ڭ̦��}���Ⱶ�ǤڰǴ��Z�H�A�L�̫o��o�F��ھ��ܦ��H���a���C�v�b����@���Ԫ����A������賣���������ˡA���H�|���X�G�b���ڹऺ�Ԥ��A�H��C�P����{���L�����g�ǤU�H�ϤH�D�D�q���o��F�[栢�C���ۨ��g���M�����v�T�A�[�I�i�ా��C���L�A�[栢�C���X�����D�A�o���O�i�H�����a�@���ٱ��G������@�s�����|�o�ʩM���J���e�ꪺ���ԩO�H�j�����Ӧ��L�Ʀ�������A�@�E�C���~�n�_�V�Τ@����A�V�n�����V���@�ɡB�������Q�U�����H�~�b���y���P��L�Ȭw��a�BĬ���F���I�j�O����s�y�F�ƥH�ʸU�p�����A�����X�h�������|�y���u�ꤤ����v�O�H

�����ꤤ����

�[栢�C�������Τ@�E�C�s�~�����X�v�ڰǴ��Z�H�A�o�y�j���ԡA���A�������u�¦�E��v�ƥ�A�ڥ��O���ڹ½���C�@�E���C�~�H��C���Ѭ�������A���d�b�������ڰǴ��Z�H�W�[�ܤT�Q�U�H�A�ڰǴ��Z�ѩ��´���k�𬣳��M�b�����d�X�ꤤ����A�L�̳]�m�����ˬd���B�x���|�ڡB�ڵ��ĥά����F���o�X�����P�A�ƦܥG���ӻ{��������J�����Ϊv�v�A�@�E���K�~�J���V�ڸѲ�´���X�F�C�I�M����סA�ڸѨ�Ӥ䬣����u�ڵ��M����סA�ӥB�ź٬�����g�O�N�ӤڰǴ��Z�ذꤧ�᪺�@�����A�ڸѻ�S���Ԫk�S�b�q�x�s�����I�~��½�J���A�@�E�C�s�~����Ĭ�[�`�A�J���D�J��t���¯١A�ڸѦ����b�h�Ӱ�ھ����T���Ⱦ��A�b�Y���T�����ڸѫŧG�����@�Ӧa�Ϥw�����u�ѩ�ϡv�A�b�ԵL�i�Ԥ��U�A�J�������x�������ڰǴ��Z�H�A�ԧQ�Ȱ��W�X�L�䴩�ڸѡA���椧�U�A�J���n�D����B�H��C���U�A����b�V�Ԥ��d���`���A�ӥH��C�P�������M�O�Ĺ��a�A�H��C���i�ॴ���X�����U�����A��O�G�H��C�ŭx�b�ԧQ�ȭ��e�@�u�x�ƺt�ߡv�A�~�h�F�ԧQ�ȭx���C�ѩ�ڰǴ��Z�H�Q�X�v���ƥ�o�ͦb�@�E�C�s�~�E��A�G���v�١u�¦�E��v�A���@��ڰǴ��Z���Ʋ�´�R�W���u�¦�E��v�A��ӳo��´�b�@�E�C�G�~�}���¶��B�|�ѱ��F�X�W�H��C�B�ʭ��C��Ӭ����P���ڹ�A�o��q���v�ۦ��I

�����֪���Q����

���ڹ�S�W���u�F��ھ��v�A���̴N�H�k��Ӱ��@�ӫ�Q����G�G���j�ԮɡA�k��b�X�ӬP�����_����Ǻ�w��A�y�`�^�ꪺ�k��N�x�����֫ŧi�}�n���_�e�s�A�j��k��H�k�`��^��l�H�����֡A�^�ꭺ�۪��N�������D�q�W�P����W������C�i�O�A�����֫o�y���F�u�ꤤ����v�A�k����H�H�^�ѥD�СA�����ֻP�_�R�������ѥD�Ю{�����A�n���n��½�H�t���|����Ъ����N���F���A�^���z�o�F�ѥD�Ю{�P�s�Ю{���������ԡA���N���F������H�աA��O�n�D�賓���Ǻ�w�괩�� �K�K�C���v���M�S���o�˵o�͡A���L�A���p�o�O�u���A���v�|�������֫�˵����O�H�L�|�Q�������Q�v�D�q�B�ϴޥ��D�q�B�ϫҰ�D�q�B�l�D���ڦۨM���M�����h�ܡH�L�|�a��ը����M�����ܡH

�u������L�̼���ڭ̡H�v�[栢�C���Ѫ����ׯ�_�O�H�H�A�A�۫H�O���������C�Ϊ̦��ת̷|���G�[栢�C�����ӱN�Ҧ����ԧB�H�B�p���L�����@�Ӿ���ݫݡA�ڸѲ�´�P�\�F��´�O��Ӥ��P������A���M�u�E�@�@�v���ừ�Ԥ��n�٦ۤv�O���ڰǴ��Z�H�D�����q�A�����Ԫk�ä��{�P���Ԥ������k�C���L�A�������u�¦�E��v�P���ڹऺ�Գo��q���v�A�L��ĭ�õ۲`�誺���D�A�L��Ū�̩�ۤ���F�v�߳��A�ڬ۫H���i�H�q�����o���X�ϫ䪺���ơC

2008.11.9

�@

Navigation

Essay Menu

|

Main menu

|